|

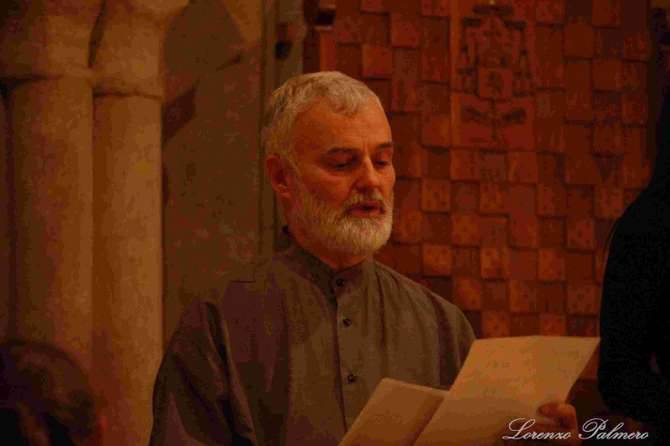

| L'illustre gregorianista Giacomo Baroffio (foto di Lorenzo Palmero) |

A CHE PUNTO DI TROVA IL CANTO GREGORIANO?

*2000 nuova panoramica geopolitico-culturale*

Prima irriso, poi emarginato, infine eliminato: questo è il destino del CANTO GREGORIANO che getta un’ombra gelida sull’operato della Chiesa dopo la presa di posizione netta di papa Sarto, Pio X, con il Motu Proprio del 1903 sulla musica sacra.

Si sono moltiplicate parole ma insufficiente è stato l’impegno sul piano concreto operativo.

Mentre cessava di risuonare in chiesa, il gregoriano si è diffuso altrove, in contesti talora ambigui. Una patina di estraneità rispetto alla musica di consumo gli ha aperto le porte delle discoteche e di ammucchiate di persone. Lo scenario è velato da ombre tenebrose. Cupo risuona il Dies iræ e con esso anche l’Alleluia, quando al banchetto pasquale si sostituisce la sbornia delle droghe. È quasi il canto del cigno che con crudezza rivela il dramma del figlio prodigo che non trova più il cammino per ritornare dal Padre.

Ma è inutile lamentarsi; è necessario chiedersi perché tutto ciò sia accaduto. E come sia possibile porre un rimedio.

Il canto gregoriano è uno dei capitoli della civiltà occidentale la cui narrazione è tra le più lacunose con risultati nulli o assai incerti. La massima parte degli interessi si concentra su ambiti limitati, con casi estremi come uno studio dedicato a un singolo minuscolo segno notazionale o a un singolo canto. Tali lavori possono essere impegnativi e hanno certamente un valore, ma dovrebbero rientrare in un contesto di interessi assai più ampio, in un costante dialogo costruttivo tra gli addetti ai lavori e agli aspiranti apprendisti (si pensi alle numerose eccellenti tesi di diploma e di laurea).

Fino a metà del Novecento ricerche comparative sono state molto trascurate, nonostante lavori pioneristici; basti pensare a Gustav Jakobstahl († 1912), Paul Cagin († 1923), Abraham Zevi Idelsohn († 1938), Karl Ott († 19..), Urbanus Bomm († 1982).

Solo pochi decenni or sono, un gregorianista che in Italia avesse voluto interessarsi ad altri repertori, nell’orizzonte di una corretta vergleichende Choralwissenschaft, era considerato un traditore della causa e bandito dal dominante cerchio magico. Oggi si sta affermando un movimento di interessi e di studi che fanno maturare la speculazione geo-politica, la cui urgenza dipende anche dalle condizioni storiche in cui ci stiamo trovando.

È frequente sentir parlare di geopolitica, con tutto ciò che i due termini geo e politica suggeriscono nell’affrontare l’analisi dettagliata della situazione globale. Al momento non ci si accontenta più di imporre schemi di comodo per distinguere i singoli elementi in gioco. Su tutto pesa l’inerzia intellettuale che si è adagiata su concetti, il cui significato e uso appare sempre più ambiguo, contrario, talora persino contraddittorio. Parole ‘sacrosante’ come verità, libertà, pace finiscono per essere ingannevoli slogan pubblicitari, evidenti menzogne.

Per conoscere quanto ancora si può sapere del gregoriano, è necessario allargare l’orizzonte e fare riferimento a tre poli Geo - politico - culturale.

La componente Geo sottolinea il fatto che occorre tenere presente la terra nella sua concretezza e molteplicità di esperienze vissute realmente. Quindi occorre fare un continuo lavoro di zoom tra individuo e comunità, persone e istituzioni.

Politico: il termine sottolinea l’importanza di una visione storica che tenga conto i fatti costituenti, appunto, la polis: la persona con le varie radicazioni nei terreni sociali, economici, diplomatici.

Cultura: anche qui emergono varie istanze da tenere presenti, cominciando da quella richiamata dal termine stesso fondamentale cultus, cioè la dimensione spirituale-religiosa dell’esistenza umana. Poi va dato spazio alla cultura in senso ampio e coerente, cioè alla formazione umana e professionale delle singole persone, alla comunicazione nelle molteplici modalità di lingue, segni, numeri...

Conoscere il gregoriano presuppone la dimestichezza con quanti lo hanno praticato: dagli anonimi compositori e maestri della tarda antichità e del Medioevo agli intellettuali che si sono occupati principalmente di questioni teoriche e filosofiche. Il repertorio liturgico cantoriale è presente nel mondo cristiano sin dall’inizio, da quando cioè si è innestato sulla tradizione giudaica nella prospettiva di dare risposta alle esigenze manifestate dalla nuova comunità di credenti. La maggiore difficoltà di stendere un affresco adeguato, che permetta di raggiungere una discreta familiarità con il mondo liturgico musicale, è dovuta principalmente alla mancanza di testimoni in grado di fornire dati inequivocabili.

Tutta una serie di domande e provocazioni derivano dall’analisi di quanto negli ultimi decenni e ancora oggi abbiamo vissuto e di cui siamo testimoni. È difficile che comportamenti frequenti – sia positivi che negativi – siano isolati e vengano considerati massi erratici casuali nel corso della storia. Anche nel nostro campo purtroppo la storiografia da sempre è condizionata fortemente dall’esito di differenti conflitti.

In altre parole, ciò che si dice e si tramanda non corrisponde sempre alla situazione reale del tempo e dei luoghi, ma esprime soltanto l’opinione di quanti sono stati considerati i ‘vincitori’. Nelle relazioni interpersonali possono prevalere atteggiamenti scorretti che impediscono l’affermarsi della pars sanior. Difficile da stabilire tra gruppi diversi quale è prioritario, quale minoritario.

* * *

È triste constatare l’emarginazione di avversari messi al bando e ai quali non è permesso di far sentire la propria voce. Ci sono singoli tiranni o gruppuscoli che finiscono per diventare centri di potere ridicoli, ma nefasti. Basti vedere la violenza ostinata dei ‘baroni’ universitari nel troncare la carriera di quanti potrebbero fare ombra al ‘capo’ e alla sua corte sventurata. D’altra parte, nella società umana è difficile che ci sia qualcosa di totalmente bianco o totalmente nero. I punti bianco e nero possono essere forse prevalenti; ma poi c'è tutta una vasta successione di sezioni grigie o di altri colori.

Che cosa sappiamo noi realmente della vita quotidiana delle grandi abbazie e nei piccoli monasteri nel passato?

Uno degli esempi più chiari al riguardo lo fornisce l’abbazia francese di Solesmes. Rifondata nel 1833, presto è diventata un punto di riferimento per tutta la Chiesa cattolica, in particolare per l’attenzione prioritaria rivolta alla liturgia, ogni giorno celebrata con grande decoro, passione, fede. Solesmes è stata inoltre un’accademia culturale di primo ordine, riuscendo a coniugare in modo armonico le tre istanze fondamentali della vita monastica: la preghiera, la lettura, il lavoro. Ciononostante la comunità ha attraversato momenti difficili. Periodicamente ci sono state crisi dovute alla divergenza di opinioni tra i monaci – che avevano assunto la responsabilità di guidare le ricerche sul canto gregoriano – e i monaci subalterni. Le tensioni sono iniziate presto, già nella contrapposizione tra i primi due maestri Joseph Pothier († 1923) e André Mocquereau († 1930). Non c’è da meravigliarsi. Le relazioni interpersonali condizionano spesso la vita dei singoli monaci e dell’intera comunità, com’è avvenuto anche a Pomposa, nel caso drammatico di Guido d’Arezzo († 1050 ca.) costretto a lasciare l’abbazia.

Chi pensa soluzioni o ipotesi contrastanti le scelte ufficiali, diventa estraneo e straniero in casa propria. Un fatto lascia perplessi: che cosa non ha funzionato a Solesmes e in tante comunità religiose e parrocchiali, in molti gruppi e solisti che si esibiscono (sic!) ‘abusando’ malamente del canto liturgico?

Probabilmente si è sottovalutata la forza distruttrice dell’orgoglio: il veleno – che sembra imprimere energia vitale – ci convince di essere superiori agli altri, mentre in realtà sconquassa e abbruttisce tutta la nostra persona. Mi sembra strano che certe notizie negative non siano diffuse. C’è tutta un gamma di silenzi negativi dovuti a complicità e ipocrisia; talora il silenzio rivela superficialità e irresponsabilità oppure pusillanimità e paura. Fatto sta che sono poche le notizie come quella dell’intervento di papa san Gregorio Magno († 604) contro l’esibizionismo fatuo di alcuni diaconi romani.

Ci deve essere qualche motivo se le ricerche non hanno condotto a risolvere problemi storiografici importanti, a dare una risposta convincente agli interrogativi. Chi ha sentito l’esigenza di un nuovo repertorio cantoriale? Chi ha cantato le prime melodie? Quando? Dove? Come? Perché? Un motivo imbarazzante mi sembra di trovarlo sempre nell’orgoglio umano che non alimenta la fiducia reciproca, ma genera frizioni e fratture. Mi sono bastate poche presenze a ‘concorsi’ di canto gregoriano per rendermi conto dello sfacelo di certi eventi, per esempio, il Concorso di Arezzo (per inciso, anche don Giulio Cattin disgustato ha lasciato allora la giuria aretina). “Concorso gregoriano” è un ossimoro: il nome stesso sottolinea l’antagonismo, il desiderio di primeggiare. Il prossimo diviene il con-corrente da superare e umiliare perché non rialzi la testa. In questo ambito va elogiato il Festival di Watou, in Belgio. È esclusa, prima di tutto, ogni forma di competizione. Quando l’ho frequentato, sono rimasto colpito dal dialogo costruttivo tra cantori e partecipanti.

Temo che singoli cantori e interi cori, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne, si lascino condizionare dal proprio orgoglio e contribuiscano così a sgretolare l’edificio corale. Basta pensare alle tante scissioni di compagini cantoriali, all’atteggiamento da ‘prima donna’ anche nei gruppi virili, al clima anarchico e confusionario che fa perdere attenzione e tempo nelle prove (sempre insufficienti).

L’immersione nella realtà quotidiana di un coro, che ogni giorno intona le melodie nella celebrazione delle Ore e della santa Messa, permette di scoprire varie dinamiche che rientrano nelle previsioni o che possono sorgere impreviste. Si pensi al repertorio e all’occasione che s’affaccia quando qualcuno parla di un brano sentito altrove. Sulle prime c’è attenzione o indifferenza; in seguito può nascere nuovo interesse e si può collaborare insieme per rinnovare il repertorio, avere un canto pronto per qualche occasione particolare.

In passato l’organizzazione liturgico-musicale era assai articolata, c’erano varie gerarchie da rispettare. Quale è stata la parte dei pueri, degli assistenti, del Maestro negli impegni quotidiani e nell’evoluzione dei repertori in uso, nell’eventuale adattamento di testi o melodie?

Quale credito dare ai singoli autori, vittime di eventuali pregiudizi? Alcune volte è possibile scoprire dei circoli ermeneutici interessanti che obbligano a modificare il giudizio su fatti o persone di cui si conosceva soltanto un aspetto.

Caso emblematico è la descrizione minuziosa della liturgia e dei suoi canti proposta da Amalario di Metz († 850). Considerato uno dei Padri dell’esegesi allegorica, proprio a causa della molteplicità delle sue interpretazioni ‘fantasiose’, alcune sue testimonianze non sono state prese in seria considerazione. Il confronto con pochi dati forniti dal cerimoniere di San Pietro in Vaticano, il canonico Benedetto nel Liber Politicus (1140 ca.), impone una revisione del giudizio negativo a vantaggio di entrambe le parti. I canti segnalati da Amalario appartengono veramente all'antico repertorio dell’Urbe; l’uso testimoniato da Benedetto nel XII secolo può essere fatto risalire almeno al tempo di Amalario.

*Tra pratica e ricerca: il singolo nel contesto comunitario*

Il canto liturgico nel Medioevo è al centro dell’attenzione nelle istituzioni ecclesiastiche dedicate alla formazione dei giovani. Si tratta delle scuole annesse alle cattedrali e ai noviziati dove crescono i futuri monaci. C’è un filo rosso che congiunge questi scuole medievali con felici isole ancora piene di vitalità. Oltre a leggere i testi che illustrano il passato, si può avere un’idea realistica frequentando oggi, per esempio, le scuole di formazione presso le cattedrali inglesi (a London anglicana [St. Paul] e cattolica [Westminster Cathedral]) o una Escolania sopravissuta presso alcune abbazie iberiche. In Italia notevole è l’istituzione moderna del coro annesso alla cattedrale di Lodi.

Ogni sguardo al passato vissuto conferma alcuni aspetti di un’unica realtà: la presenza della Parola di D-i-o nella nostra esistenza.

Pertanto:

1] il canto gregoriano vive e nasce nella liturgia quale accoglienza della Parola di D-i-o che ogni cantore fa risuonare affinché tutti gli oranti si uniscano a lui e con lui si rivolgano a D-i-o in rendimento di grazie;

2] corista o solista, poco importa, ogni cantore accoglie dentro di sè – anche se non ha nessun mandato ufficiale – il dono della missione profetica. Pur peccatore e disgraziato, egli dà voce allo Spirito Santo di Gesù. Il cantore non può non cantare, e il suo canto è la Parola di D-i-o;

3] ogni battezzato vive la Parola, vive della Parola, vive con la Parola. Per necessità interiore ogni battezzato avverte la necessità di approfondire il legame con la Parola, per conoscerla sempre meglio, per poterla vivere nel modo meno inadeguato possibile. Il cantore sente il bisogno di una preparazione supplementare che aiuti a superare le difficoltà presenti nel testo melodico;

4] ogni cantore, compreso il solista, non vive isolato e non gestisce la sua diaconìa profetica da solo e a suo profitto individuale. Egli è sempre membro della comunità a servizio della quale egli si mette condividendo con gli altri i propri talenti artistici.

Nel momento in cui religiosi e clero hanno abbandonato il gregoriano, la Chiesa ha subito una grave ferita. In attesa che tutti ci convertiamo e siamo in grado di ricominciare da capo la formazione cristiana, possiamo unirci in piccoli focolai virtuali e aiutarci a vicenda. Iniziando di nuovo a cantare e studiare. Sarà il momento fausto della rinascita-resurrezione pasquale.

ut in omnibus glorificetur Dominus

%2C_su_dis._del_bernini%2C_1656-57%2C_02.jpg)